Da aprile 2021 si è avviata la sperimentazione dei PUC all’interno d’alcuni dei beni comuni napoletani. I Piani di Utilità Collettiva sono progetti in cui i percettori e le percettrici di reddito di cittadinanza sono chiamati ad aderire per restituire alla società, sotto forma di ore di lavoro (32 mensili), quanto percepito in termini di reddito di sussistenza. Dei beni comuni napoletani solo due, ad ora, hanno aderito (Asilo e Scugnizzo), dopo un lungo dibattimento interno, a quest’opportunità, vincendo alcune, e facilmente prevedibili, ritrosie.

Criticità

I PUC, infatti, per la loro natura prevedono, ovviamente, una forma di implicito controllo e verifica dell’ottemperamento del monte ore stabilito, che confligge, altrettanto ovviamente, con le logiche che autoregolano le comunità dei beni comuni, le quali rifuggono ogni tipo di controllo (che implicherebbe un’autorità cui rispondere) essendo tutte le attività basate sull’adesione volontaristica, sempre libera. Altra, prevedibile, difficoltà è rappresentata dall’istituzionalizzione (le comunità dei beni comuni, è bene ribadirlo, infatti, sono schierate sempre contro qualsiasi tipo di formalizzazione perché cristallizzerebbe la comunità, implicando un dentro e un fuori, scompartimentandola e creando delle frammentazioni, e quindi costituendo dei paletti, e delle barriere all’ingresso, divisorie della stessa, andando a contrarre il principio di inclusione). Altra criticità ancora rappresentata dall’adesione ai PUC è quella di costituire, indubbiamente, un precedente che veda per alcuni membri della comunità percepire un incentivo monetario, che vada quindi a fissare il valore del tempo donato e delle azioni poste in essere, cedendo alle logiche dello scambio e del mercato, in contrapposizione alla circolarità dell’economia del dono che contraddistingue i beni comuni. Si andrebbero, in altre parole, a creare due categorie di attraversamenti all’interno dei beni comuni: chi lo fa per adesione spontaneistica e chi, invece, viene ricompensato del suo tempo, creando una disparità di trattamento. Da un punto di vista economico, la fissazione di un prezzo a un valore prima incalcolabile lo delimita. Se all’azione donata volontariamente, invece, viene fissato un valore commisurabile, ecco che l’azione entra in competizione con tutta una serie di altre azioni il cui valore è pari se non addirittura superiore. Avviene quello che in economia è definito lo spiazzamento tipico delle attività altamente motivazionali per cui, paradossalmente, un’attività gratuita, una volta introdotto un incentivo economico che ne fissi (limitandolo) il valore (non più soggettivo, quindi, ma oggettivamente definito), anziché vedere un incremento della motivazione possa subirne una diminuzione.

Di contro…

Stanti tutti questi ragionevoli dubbi solamente lo Scugnizzo e l’Asilo hanno optato per provare questa sperimentazione. Le motivazioni sono varie. Una fra tutte il desiderio, aderendo a questa iniziativa, di non sottrarsi a possibili sperimentazioni e provare a evolvere (anche sbagliando), cercando di cogliere opportunità oltre le difficoltà. Anziché fossilizzarsi su posizioni certe ma che, alla lunga, possono condurre al mancato rinnovo delle risorse e quindi a un invecchiamento della comunità, che rischia di inibire la propria spinta alla contaminazione col divers*. I PUC, infatti, possono essere un’occasione, ulteriore, da cui generarsi incontri inediti fra i percettori e le percettrici di REI (il c.d. reddito di inclusione) e le comunità dei beni comuni, in modo da allargarle, includendoli e diventando contenitori anche di istanze altre e nuove rispetto alle abituali. A quante più persone, infatti, i beni comuni riescono ad arrivare, allargando il bacino della loro sperimentazione, tantopiù la loro comunità si amplierà di conseguenza e vi saranno occasioni e iniziative capaci di diffondere la cittadinanza attiva, sotto questa come altre forme. Almeno questo è l’auspicio sotto il quale è cominciata questa sperimentazione.

Allo Scugnizzo…

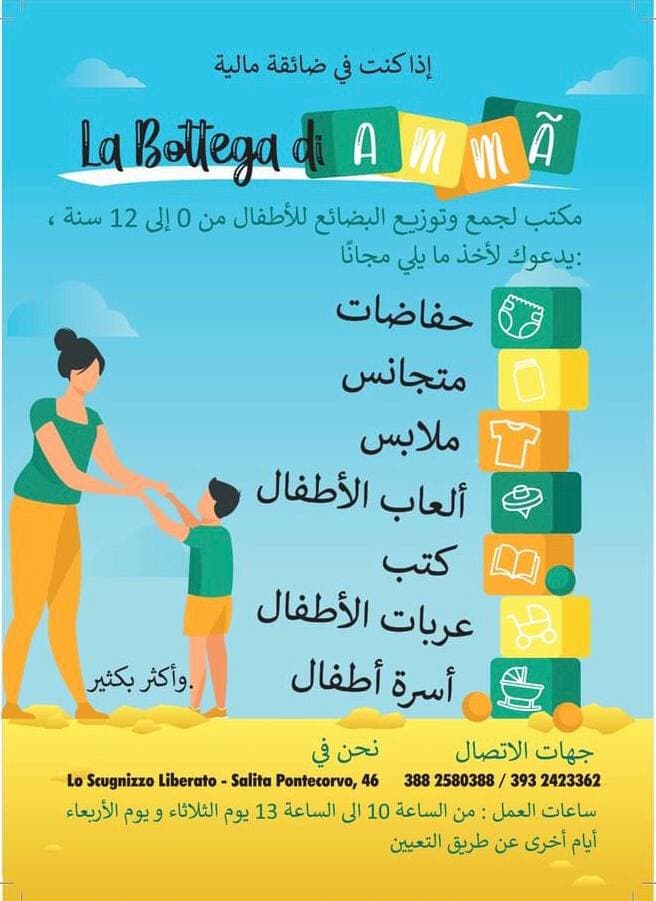

Al momento i PUC hanno cominciato a partecipare, in presenza, ad alcune riunioni ristrette (dato il perdurare dell’emergenza COVID e, inizialmente, della zona rossa) e in sicurezza, sia allo Scugnizzo, il sabato mattino, che all’Asilo, via web, il lunedì sera. Gli incontri allo Scugnizzo sono serviti per far conoscere gli spazi a chi di loro ancora non vi era mai passato (pur avendo liberamente scelto di destinare il proprio PUC ai beni comuni, magari attratti dai progetti o per motivi di prossimità), le attività al momento in essere, e per conoscersi reciprocamente. Gli abitanti dello Scugnizzo hanno accolto mettendo a disposizione know how e reti di contatto, offrendo loro competenze ed esperienze per meglio valorizzare le loro esigenze e le istanze di cui si facevano portatori (su tutte: la mancanza di lavoro, ovviamente). L’idea è quella che quest’occasione possa essere arricchente e di reciproca conoscenza per entrambe le parti, portando ciascuno in dote ciò che di meglio ha da offrire all’altr* in termini di alterità e di valori. Gl* attivist* dello Scugnizzo, infatti, si sono messi subito a disposizione per aiutare i percettor* a riscrivere il proprio CV, ad avere uno SPID e, insomma, a garantire al meglio la fruizione di servizi cui, per intoppi burocratici, i percettor* hanno diritto ma che non sanno come richiedere, e per cercare di rendere meno ostica la difficile mediazione fra servizi erogati e beneficiar*. Fra le attività che più hanno raccolto entusiastiche adesioni, offerte dallo Scugnizzo, sicuramente c’è La bottega di අම්මා Ammā: il progetto di supporto alla genitorialità che è un modo di offrire, tramite il volontariato, inclusione e allargare la propria comunità di riferimento. Tramite, infatti, la raccolta (sempre in sicurezza) di materiali (p.e. pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, passeggini e materiale scolastico, ma prima ancora ci sono state bambole, pupazzi, biciclette, e uova di Pasqua) si è riusciti a sostenere i più fragili (accogliendo tutt* indifferentemente) che stanno attraversando questo momento solo al prezzo di gravi sacrifici magari perché non hanno le nostre stesse reti sociali di protezione (basti pensare alla comunità delle lavoratrici e dei lavoratori srilankesi che, in quanto spesso caregiver o lavorando, magari informalmente, per l’indotto alimentare, sono particolarmente vulnerabili). Grazie allo Scugnizzo, alcun* percettor* di PUC hanno scoperto che il loro tempo poteva essere una risorsa importante da destinare in volontariato, fra raccolta, distribuzione e accoglienza, da donare ad altr*. Una scommessa vincente, da questo punto di vista.

…e in Asilo

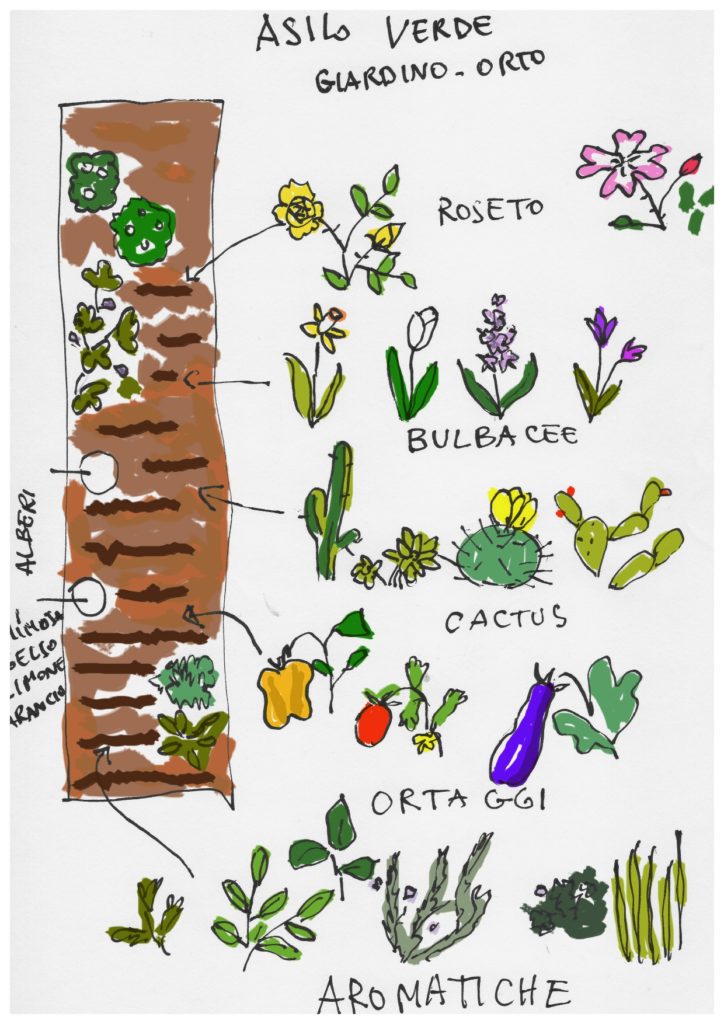

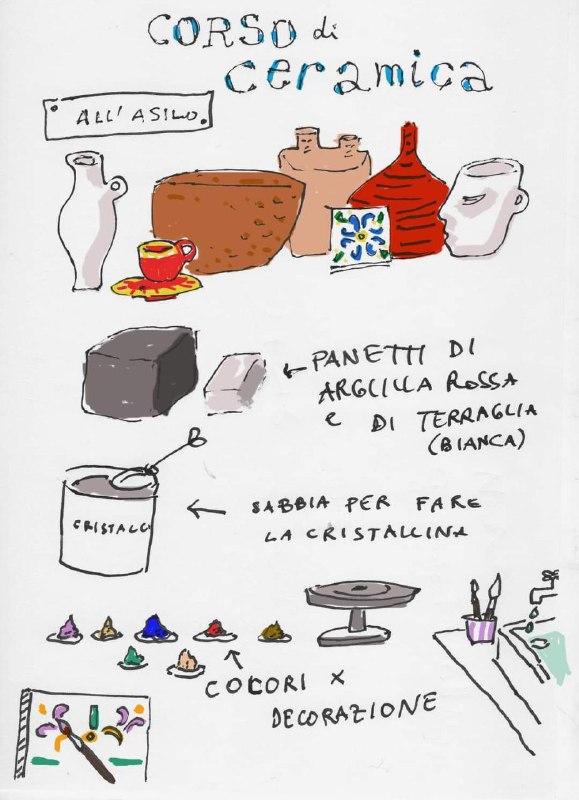

Oltre a partecipare alle assemblee on line del lunedì sera, i percettor* di PUC hanno incrociato anche dal vivo i loro percorsi con l’Asilo, entrando in uno spazio che, pur insistendo su un territorio a loro prossimo, sembrava lontano e inaccessibile. Qui hanno trovato una comunità che li ha accolti illustrando la storia di quel bene e, in particolare, gli anni passati di sperimentazione, conducendoli per ogni spazio e cercando di trasmetter loro la consapevolezza che quel bene è stato liberato anche, e soprattutto, perché ne fruissero loro come tutt*. A causa delle restrizioni del COVID, le attività in Asilo procedono, come altrove, a scartamento fortemente ridotto, ma le attività da fare pure non mancano. Al di là di aiuti dal punto di vista della comunicazione telematica, infatti, l’Asilo, ora e come al suo solito, necessita di persone che, oltre a parlare, siano disposti a rimboccarsi le maniche e rendere gli spazi agibili e accoglienti. Ed è così che Santo, Anna, Titta, Livia e Andrea hanno avuto modi di innamorarsi del posto e conoscere chi lo abita e frequenta, le possibilità che esso ha da offrire e il sistema di interazione rivoluzionario basato su accoglienza, vita comunitaria, risoluzione di conflitti tramite ascolto attivo e consenso. Hanno compreso che l’Asilo, come gli altri beni comuni napoletani, al di là (soprattutto) dei PUC, è e resterà a loro disposizione e più che essere anche loro è soprattutto loro (anche perché non esiste un loro ma siamo tutt* un noi), in attesa di accogliere le loro iniziative e dare libera espressione al loro desiderio di partecipazione. Per ora quel che c’è da fare è tenere puliti e in ordine gli spazi, consapevoli di starsi prendendo cura non di un bene altro da sé o altrui, ma proprio: quello presente è solamente un primo passo per conoscersi in vista di tempi migliori in cui sarà possibile incontrarsi, interagire ed estendere la nostra comunità il più possibile, immaginando, insieme, nuovi modi per tenere vivo il nostro bene comune. Giacché l’Asilo ha una forte caratterizzazione artistica, le attività che offre ai PUC sono sostanzialmente differenti ma complementari a quello dell Scugnizzo e, anziché essere orientate a una ri-collocazione lavorativa, sono più improntate alla ri-creazione umana, tramite la riappropriazione delle proprie inclinazioni artistiche e meno pragmatiche. Come in una sorta di microfono aperto, ai PUC è stato chiesto di proporre attività che potessero andare incontro alle loro disposizioni, magari ispirate dai mezzi di produzioni messi a disposizione della collettività: così è nata, dagli stessi PUC, l’idea di far partire un tavolo orto didattico come pure un laboratorio di ceramica.

Infine

Ogni mese nuovi percettor* giungono per esser contaminat* e per contaminare a loro volta le comunità dei beni comuni che li accolgono. Se è presto per dire se questa scommessa è stata vinta, tuttavia si può già dire che è sufficiente che se una sola persona, in più, possa da questa interazione comprendere come, e in quale direzione, vorrà attivare il proprio potenziale, avvicinandosi di più alla propria fioritura umana, delegando meno ad altri da sé e alle istituzioni le iniziative che ritiene necessarie sul suo territorio (attuando, quindi, l’autogoverno), allora ne sarà valsa la pena. Questo è lo spirito che ha animato le attiviste e gli attivisti di Scugnizzo e Asilo, e tutt* gl* altr* ancora, nel non lasciarsi sfuggire quest’occasione per espandere la comunità del bene comune, e il modello virtuoso di cittadinanza partecipattiva che rappresenta, far camminare su altre gambe la sperimentazione napoletana, garantendole, così, un continuo rinnovo e spingerla verso direzioni ancora inesplorate, all’insegna della reciproca e rispettiva mutazione delle proprie alterità valoriali e culturali.